كتاب “الصهيونية في دمشق:” تحقيق تاريخي أم قصة من الخيال؟

سامي مروان مبيّض – صحيفة السفير (بيروت، 17 تشرين الثاني 2015)

برغم الكوارث المتتالية على الشعب السوري، يدور نقاش فكري بين بعض المؤرخين حول تاريخ يهود مدينة دمشق ودورهم في نهضة مدينتهم الصناعية والثقافية والاجتماعية قبل احتلال فلسطين وقيام دولة إسرائيل عام 1948. بدأ هذا الحديث ينشط منذ سنوات بعد ظهور أعمال تلفزيونية عدة تشيد بيهود الشام، أدى فيها نجوم سورية أدوار شخصيات يهودية وطنية، مثل سلاف فواخرجي في «يا مال الشام» ورفيق سبيعي في «طالع الفضة» ودريد لحام في «بواب الريح». كسرت هذه الأعمال الصورة النمطية المتوارثة عبر الأجيال لليهود السوريين، بأنهم جشعون وبخلاء، ليظهروا اليوم بصورة المواطنين الشرفاء الحريصين على عروبة مدينتهم.

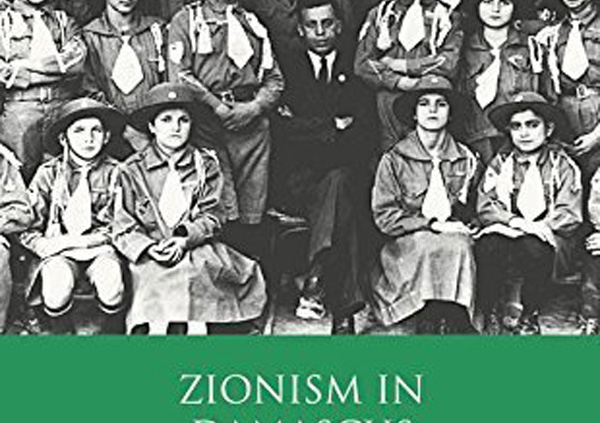

صدر كتاب جديد في لندن منذ أشهر، يروي قصة مختلفة تماماً عن يهود الشام، عنوانه «الصهيونية في دمشق» للكاتب الإسرائيلي يارون هاريل، وهو أستاذ تاريخ في إحدى جامعات تل أبيب. العنوان مشوّق وجذاب طبعاً، مما ساعد على الترويج للكتاب والتغطية على أول عيوبه، وهو أن المؤلف لم يزر دمشق في حياته، ولكنه اعتمد على أرشيف الخارجية البريطانية، وأرشيف كل من فرنسا وتركيا وإسرائيل. لا يوجد أي ذكر لأي أرشيف عربي في الكتاب، رغم استعانة الكاتب ببعض المذكرات لشخصيات مرموقة، منها العلامّة ساطع الحصري والأستاذ محمد كرد علي، مؤسس مجمع اللغة العربية بدمشق وصاحب جريدة «المقتبس» المعروفة.

الكتاب الجديد، الصادر باللغة العبرية قبل ترجمته إلى الإنكليزية ونشره في لندن، روى قصة يهود الشام منذ العام 1875 وحتى مطلع العشرينيات من القرن الماضي. حاول الكاتب فيه إثبات أنّ يهود المدينة اتجهوا نحو الصهيونية ليس كتيار سياسي أو ديني، ولكن كطوق نجاة لخلاصهم من حياة الظلم والاستبداد في عهد العثمانيين، من الأتراك أولاً ومن أبناء مدينتهم من الدمشقيين ثانياً.

يبين الكاتب أن يهود الشام عانوا من التمييز العنصري، والخناق الاقتصادي، والتميز الاجتماعي والسياسي، مما أجبرهم على وضع كامل ثقلهم خلف المشروع الصهيوني في فلسطين، معتبرين إياه ملاذاً ووطناً بديلاً عن دمشق. يضيف الكاتب أن يهود الشام لم يشعروا يوماً أن دمشق كانت وطناً لهم، وكان هذا بسبب تصرفات المجتمع الدمشقي نفسه. لن أدخل في سرد المؤلف لنشاط الوكالة الصهيونية في دمشق قبل العام 1948، العلني والسري، ولا في حجم الاضطهاد الذي عانوا منه، مثلهم مثل كل الناس، في عقود مختلفة من حكم العثمانيين لبلاد الشام، فكل هذا موجود داخل صفحات الكتاب ومعالج بإسهاب وتفصيل دقيق، وهو أقرب ما يمكن الى الحقيقة. فما يهمّني هو محاولة الكاتب تزوير حقيقة يهود دمشق وعلاقتهم بمدينتهم.

لا ننكر أن العثمانيين فرضوا قوانين جائرة على يهود الشام، بلباسهم مثلاً، حيث أجبروا على ارتداء ملابس ملوّنة مختلفة عن الإسلام أو المسيحيين، ومنعهم العثمانيون من إقامة دور ضخمة للعبادة في دمشق، حالهم حال يهود القاهرة مثلاً. ولكنهم لم يعيشوا يوماً في بؤس وذلّ في دمشق.

بدء الكتاب بمقولة للموسيقار اليهودي إبراهيم زيفي اديلسون، المولود في لاتفيا والذي جاء إلى فلسطين العام 1919 ليؤسس مدرسة لتعليم الموسيقى فيها. يقول الموسيقار اليهودي إن الحياة اليومية ليهود الشام كانت تذكره «بغيتويات أوروبا في القرون الوسطى»، وهو ما ليس بالصحيح.

يكمل الكاتب ويبدأ القصة عند إفلاس الدولة العثمانية العام 1875، عندما رفضت تسديد ديون التجار والمصرفيين اليهود المستثمرين بالسندات العثمانية. لا يقول الكاتب شيئاً عن حالة الطائفة قبل العام 1875 ولا يذكر ثراء أبنائها أو بهاء قصورهم في دمشق، ولكنه يركز على أن الحكومة العثمانية كانت مدينة لهم بمبلغ 20 مليون فرنك فرنسي وأنها قررت شطب الدين بشكل أحادي جائر مما حوّلهم، وبحسب الكاتب «إلى شحّادين بين ليلة وضحاها.

يتابع الكاتب الإسرائيلي: «في العام 1903 لم يبق أي مواطن يهودي ثري في دمشق وكل مَن كان يملك مالاً منهم غادر المدينة، أو أصبح من فقرائها. بعضهم أفلس لدرجة أنه صار يجول الشوارع بحثاً عن قطعة خبز لإطعام أطفاله. ومع حلول العام 1904 كان هناك مواطن يهودي واحد فقط في دمشق يمكن وصفه بالثري»، من دون أن يسمى هذا المواطن باليتيم.

لا يأتي الكاتب على ذكر المصرفيين اليهود، ولا التجار أو الأطباء من الطائفة اليهودية، كما أنه لا يذكر بيت ليشبونا العريق، أو بيت فارحي، المملوك من قبل حائيم فارحي، أحد أبرز أثرياء دمشق بين كل الطوائف والذي عمل وكيلاً ومديراً لأموال أحمد باشا الجزار، حاكم صيدا ودمشق في نهاية القرن التاسع عشر. كما أنه لا يذكر حتى الوجيه يوسف بك عنبر وداره البديع الذي بدأ العمل به العام 1870 قبل بيعه ليصبح ثانوية مكتب عنبر الشهيرة خلف الجامع الأموي الكبير، أو الطبيب إسحاق طوطح، والذي كانت عيادته الطبية في شارع العابد حتى منتصف الخمسينيات محجّاً لكل السوريين، أو النائب في البرلمان السوري يوسف لينادو، الذي أصبح نائباً عن دمشق على قائمة الرئيس المرحوم شكري القوتلي. علماً أن يوسف لينادو كان انتخب نائباً عن العاصمة في كل دور تشريعي من العام 1928 حتى العام 1948. الكاتب يهملهم جميعاً بالقول: «لم يكن هؤلاء جميعاً أثرياء بمقاييس العاصمة دمشق». ويقول أيضاً: «الاضطهاد والقمع من قبل السكان المسلمين كان جزءاً من حياة اليهود اليومية، تقبّلوه وتعاملوا معه بطبيعة أمورهم».

وقد شككّ الكاتب أيضاً في وجود جريدة يهودية عبرية ظهرت في دمشق بعد الحرب العالمية الأولى تدعى جريدة الحياة، صدرت بترخيص من حاكم سوريا الأمير فيصل بن الحسين. كانت تصدر ثلاث مرات أسبوعيا وتحمل مقالات لكتاب يهود ومسيحيين ومسلمين. مدير تحريرها الياهو ساسون، الذي عاش فترة طويلة بين دمشق وبيروت قبل العام 1948، كانت الجريدة تطبع 7 آلاف نسخة أسبوعياً. كما روى الكاتب أنّ يهود الشام كانوا يحتفلون سنوياً بذكرى «وعد بلفور» الذي أعطى وطناً للصهاينة في فلسطين وهذا طبعاً عارٍ عن الصحة وأقرب الى الخيال.

صحيح أن فيصل سمح بإصدار مطبوعات عبرية وأنه أمر بشراء مطبعة عبرية من فلسطين، ولكنه حتماً لم يسمح بقيام احتفالات بدمشق بمناسبة «وعد بلفور» في الثاني من تشرين الثاني، وكيف له أن يسمح بعدما كان البرلمان السوري (المؤتمر السوري الأول) رفض الاعتراف أصلاً بـ «وعد بلفور»؟ وكيف للدمشقيين أن يسمحوا بها بعدما كانوا قد طردوا اللورد جيمس بلفور نفسه من مدينتهم عند قيامه بزيارة في نيسان 1925؟

كتاب يارون هاريل كتاب مسيء جداً يجب على الدمشقيين والسوريين نسفه وتحدّي رواياته المغلوطة والممنهجة. أنا ابن دمشق، نشأت بها في الثمانينيات عندما كان ما يزال هناك تواجد جيّد ليهود المدينة. عاش اليهود بيننا وحملوا أسماء عربية ولا يتكلمون إلاّ العربية بعكس يهود المدن العربية الأخرى. في مكتبي بدمشق توجد طاولة فضة ونحاس من صنع أحد أبرز الفنانين الحرفيين الدمشقيين اليهود، اسمه موريس نصيري، صاحب محل «أمية بازار» في سوق مدحت باشا. غادر موريس دمشق الى كندا العام 1994 وأجريت معه مقابلة منذ سنوات قال فيها: «دمشق هي حبيبتي وعشيقتي، وكانت وسوف تبقى إلى الأبد، ومغادرتها بالنسبة لي كمغادرة الروح من الجسد».

***